先日の記事「太宰府・筑紫路の秋」で博物館に行きそびれたと書きましたが、改めて土曜日(11/29)に行ってきました。

お目当ては「『 国宝 天神さま 』- 菅原道真の時代と天満宮の至宝 - 」。

今回、九州国立博物館のページで「ぶろぐるぽ」なるものを知り、早速エントリーしました。

エントリーすれば、ブログで展示内容をレポートする際に画像を提供していただけるのですね。知らなかったー。

会場は撮影禁止ですから、博物館公認で画像つき記事が書けるなんて、嬉しい限りです。

というわけで、ここからは提供していただいた画像を使って感想など書いていきます。

(激しくネタバレしていますので、これから行かれる方は展示をご覧になってからのほうがいいかも。)

会場に入ってまず目につくのがこれ。

観世音寺の梵鐘 と 束帯天神像

太宰府と道真の世界に来たなぁという心の準備が出来ます。

中に進むとしばらくは「菅家文草」をはじめとする文書の展示。

さすがに最終日前日の土曜とあって、並んでいる人がおり。なかなか前へ進みません。

皆さんしっかり読んでいらっしゃるようでしたが、私は人垣の後ろから、肩越しにちらちらと見ていきました。

「和漢朗詠集」や「新撰万葉集」は確認できたけれど、「菅家後集」もあった?のかな?

このあたりの展示は人間菅原道真を感じさせるものでした。

帯鉤(ベルト)は珍しかったですね。

続いては絵巻物が見応えありました。

有名な「北野天神縁起絵巻」(承久本)。

ふと、この時代のこのタイミングで清涼殿に落雷がなかったら、天神信仰はどうなっていたのだろうと思いました。

崇徳天皇のような感じになったのでしょうか。

落雷は自然現象ですが、現在の天神(=道真)信仰がこの落雷から始まっていると考えると、偶然て恐ろしいですね。

文章博士「菅原道真」が荒ぶる神になったわけですが、その後どうなっていったか。

鎌倉時代にはいると、本地垂迹の流れの中で仏教に取り込まれていくんですね。

これはアメリカ・メトロポリタン美術館所蔵の「北野天神縁起絵巻」なのですが、天神様が地獄巡りをしています。

恐ろしい地獄の番犬(というか、怪物)がいます。初めて見ました。

またほかにも、宋から帰ったばかりの禅僧に教えを請いに現れたところ、宋にいる師を推薦されて宋まで行ったと言う話もありました。

中国に渡った天神様と言うことで、「渡唐天神」と言います。それだけ神格化されていたのですね。

唐風の衣装で手には梅の花。別の絵には「唐衣をらて きた野乃神そとは 袖にもちたる 梅にてもしれ」と書いてありました。

(その禅僧とは、聖一国師。宋から帰ったばかりなので、既存の権威を箔つけに利用した感じがしました。近くの天神様がわざわざやってきたんだぞ、すごいだろう、って。)

長くなるので続きは次の記事で。

お目当ては「『 国宝 天神さま 』- 菅原道真の時代と天満宮の至宝 - 」。

今回、九州国立博物館のページで「ぶろぐるぽ」なるものを知り、早速エントリーしました。

エントリーすれば、ブログで展示内容をレポートする際に画像を提供していただけるのですね。知らなかったー。

会場は撮影禁止ですから、博物館公認で画像つき記事が書けるなんて、嬉しい限りです。

というわけで、ここからは提供していただいた画像を使って感想など書いていきます。

(激しくネタバレしていますので、これから行かれる方は展示をご覧になってからのほうがいいかも。)

会場に入ってまず目につくのがこれ。

観世音寺の梵鐘 と 束帯天神像

太宰府と道真の世界に来たなぁという心の準備が出来ます。

中に進むとしばらくは「菅家文草」をはじめとする文書の展示。

さすがに最終日前日の土曜とあって、並んでいる人がおり。なかなか前へ進みません。

皆さんしっかり読んでいらっしゃるようでしたが、私は人垣の後ろから、肩越しにちらちらと見ていきました。

「和漢朗詠集」や「新撰万葉集」は確認できたけれど、「菅家後集」もあった?のかな?

このあたりの展示は人間菅原道真を感じさせるものでした。

帯鉤(ベルト)は珍しかったですね。

続いては絵巻物が見応えありました。

有名な「北野天神縁起絵巻」(承久本)。

ふと、この時代のこのタイミングで清涼殿に落雷がなかったら、天神信仰はどうなっていたのだろうと思いました。

崇徳天皇のような感じになったのでしょうか。

落雷は自然現象ですが、現在の天神(=道真)信仰がこの落雷から始まっていると考えると、偶然て恐ろしいですね。

文章博士「菅原道真」が荒ぶる神になったわけですが、その後どうなっていったか。

鎌倉時代にはいると、本地垂迹の流れの中で仏教に取り込まれていくんですね。

これはアメリカ・メトロポリタン美術館所蔵の「北野天神縁起絵巻」なのですが、天神様が地獄巡りをしています。

恐ろしい地獄の番犬(というか、怪物)がいます。初めて見ました。

またほかにも、宋から帰ったばかりの禅僧に教えを請いに現れたところ、宋にいる師を推薦されて宋まで行ったと言う話もありました。

中国に渡った天神様と言うことで、「渡唐天神」と言います。それだけ神格化されていたのですね。

唐風の衣装で手には梅の花。別の絵には「唐衣をらて きた野乃神そとは 袖にもちたる 梅にてもしれ」と書いてありました。

(その禅僧とは、聖一国師。宋から帰ったばかりなので、既存の権威を箔つけに利用した感じがしました。近くの天神様がわざわざやってきたんだぞ、すごいだろう、って。)

長くなるので続きは次の記事で。

| Museum::九州国立博物館 |2008年12月4日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

| 日々の中から::草・花・木 |2008年5月14日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

| Museum::九州国立博物館 |2008年2月14日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

プライス氏のコレクション展。

CMにも出ていたモザイク画は一見の価値が有りました。

デジタルな目を持っていた方だったのかなと思いました。

ドットに分割して、色を配分して。。

そしてこれだけのものを個人が集めていらっしゃる、と言うことが驚きでした。

CMにも出ていたモザイク画は一見の価値が有りました。

デジタルな目を持っていた方だったのかなと思いました。

ドットに分割して、色を配分して。。

そしてこれだけのものを個人が集めていらっしゃる、と言うことが驚きでした。

| Museum::九州国立博物館 |2007年3月4日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

ついに、開館しました。

明治32年の 岡倉天心「九州国立博物館設置構想」より幾星霜。

九州国立博物館の開館記念特別展です。

(職場にも署名が回ってきたりしていましたが、生きているうちに現実になって嬉しいです。)

実際に展示室に足を踏み入れると、天馬塚古墳出土品など、現地で見た時の方が感動が大きかったように思います。

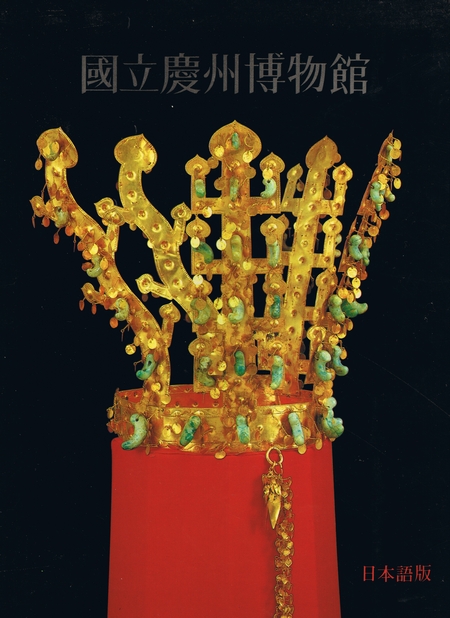

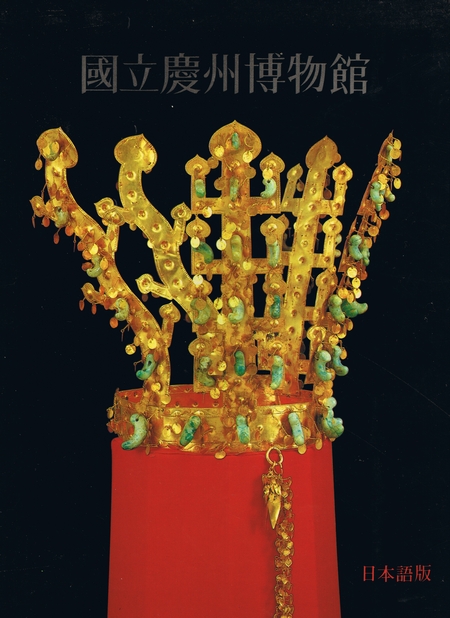

↑

慶州国立博物館で買ってきた図録。

出土品は出土した場所で見るのが味わい深いようにも思いました。

とはいえ、正倉院の螺鈿八角箱や紅牙撥鏤など、また見ることが出来て嬉しかったですね。

これからが楽しみです。

明治32年の 岡倉天心「九州国立博物館設置構想」より幾星霜。

九州国立博物館の開館記念特別展です。

(職場にも署名が回ってきたりしていましたが、生きているうちに現実になって嬉しいです。)

実際に展示室に足を踏み入れると、天馬塚古墳出土品など、現地で見た時の方が感動が大きかったように思います。

↑

慶州国立博物館で買ってきた図録。

出土品は出土した場所で見るのが味わい深いようにも思いました。

とはいえ、正倉院の螺鈿八角箱や紅牙撥鏤など、また見ることが出来て嬉しかったですね。

これからが楽しみです。

| Museum::九州国立博物館 |2005年10月30日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

TOP PAGE △