当事者ならではの書状や記録、当時の姿を残す伝世品の数々が素晴らしい展示でした。

個人的に印象に残ったものについて、感想を書いていきます。

画像はぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

その1、守護天童像 と永源記

細川頼之の夢に出てきて、和歌を口ずさみつつ舞い家運隆盛を告げたという童子の像。

↓

「夢のお告げ」「神異の現れがこども」「和歌 (の功徳?)」といったモチーフが中世説話を感じさせて、この時代から続いている家系ならではの逸話だと思いました。

この像、はじめは京都の地蔵院に祀られていたのがいつの間にか細川家に来たのだそうです。

幸運を運ぶ家付きのザシキワラシみたいですね。(#^.^#)

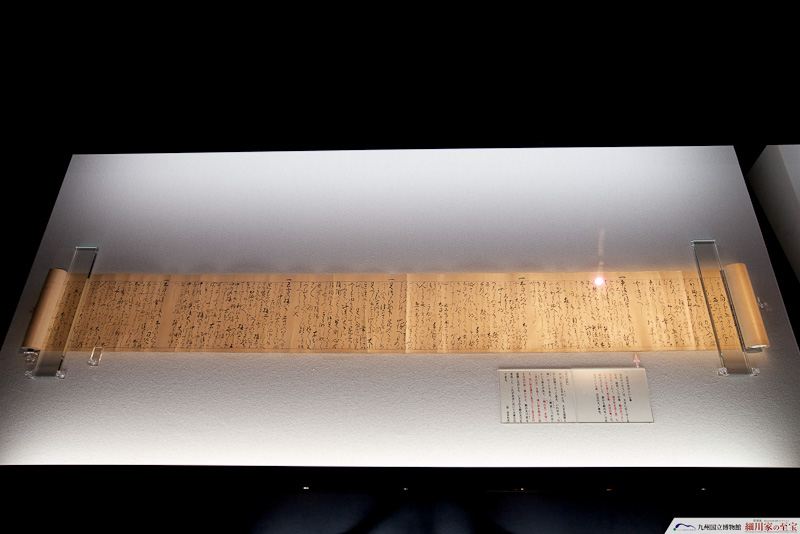

守護天童像の次に展示されていたのが「永源記」。

↓

(「九州道之記」と似ているので、画像が間違ってたらごめんなさい。)

私は、足利政権下の細川氏から肥後藩主細川氏への流れがわかっていないのですが、それでも時代が下って関係性も薄れていたことは想像できました。

天文年間に細川家から永源庵に預けられたものが、延宝年間に返されるというのはちょっと不思議な話です。

両者をつないだのが永源庵だったのですね。

江戸時代、各藩ご先祖探しが行われたようなので、そういう中での出来事だったのかなと想像しました。

夢の童子と永源記、なんだか細川家の原点を見ているような展示で興味深かったです。

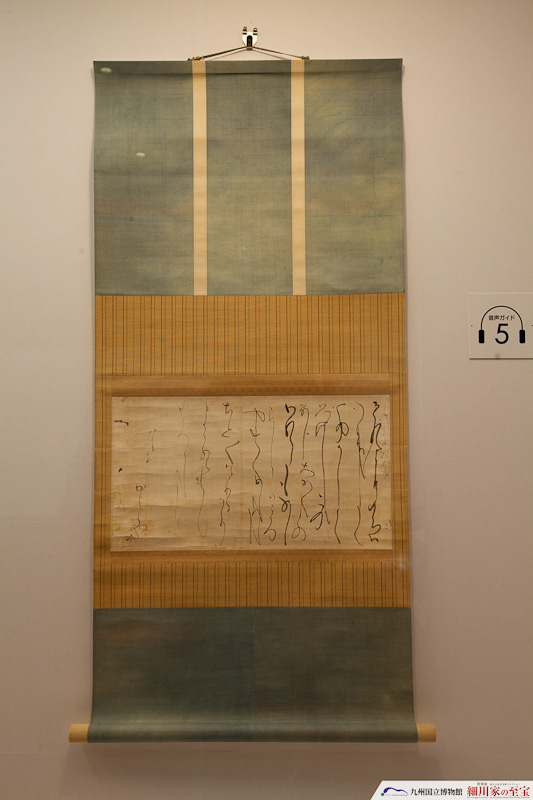

その2、細川ガラシャ消息と霜女覚書

会期はじめに一度見に行き、ガラシャ夫人が忠興に宛てた消息も見ました。

↓

洗礼名での署名がある唯一のものだそうです。

長年疑問に思っていた表記は、ひらがなで「からしや」でした。

霜女覚書も一緒に展示されていたのですが、語り口に臨場感があってなんとも生々しい印象を受けました。読むものに真実だと思わせる迫力があり、事実がどうであれ、こういう事だったのではないかと思いました。

その3、九曜紋鐘

名だたる武具が並ぶ中、「あらっ」と思ったのがこれ。

形がほら。ベルですよ。

↓

忠興は小倉に教会を作ったそうなので、その時のものだろうということです。(ちょっとうろ覚え。)

その後の忠興の行動を思うと、鋳潰されずによく残っていたと思います。

ちょうど4階の交流展示室にも「サンチャゴの鐘」が展示されていて、キリシタンの拠点だった九州のことを思いました。

その4、茶入茶碗写真帖

茶道具の名品が並ぶ中、ふと目に入ったのがこの写真帖でした。

画像がないのですが、その緻密さにびっくり。

全部を見てみたいです。

その5、護立コレクション

金銀錯狩猟文鏡 を楽しみにしていました。美しかったです。そして思っていたより小さかった。

↓

(持ち主、というか被葬者は誰だったのでしょう。そこが気になりました。)

三彩宝相華文三足盤 唐三彩のイメージが変わります。模様が細かい上にくっきりはっきりしていて。釉薬が混ざらないようにされているとのこと。その細かさにびっくり。

↓

(魚子模様はハジキで描いてる?なんて。)

月白釉紅斑文盤 紅い部分に動きが感じられて好きです。

↓

これ以外にも、ほんとうにたくさんの名品があって、特に茶道具に感動しました。

中山肩衝があったのも嬉しかったし(わざわざ入れてくださってありがとうございます!)、近・現代コレクターの収集品とは違う、伝世品ならではの感動がありましたよ。

細川家の至宝展、堪能しました。よかったです。

見たかったもの&意外なものに出会えて、満足です。

いつものように、箇条書きで感想書いていきます。

展示室内の画像は、ぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

(画像はクリックすると拡大します。)

その1 銀製白玉の馬具

白玉の飾りのついた頭絡・胸帯・鞍飾・尻懸がきれいでした。(特に頭絡) (*´∀`*)ポワワ

アクロバティックな鞍はサスガ!でしたし、障泥もステキでした。

こちらは鞍飾&尻懸の画像。実物のほうが数倍優美でした。

↓

全体が分かる説明パネル。

↓

その2 彩色木棺

今回のお目当て、修復完了したての彩色木棺。

↓

初期の雰囲気を伝える木棺だそうです。

陳国公主や章聖皇太后関連のものとは違って見えます。なんとなくですけれど。たくさんの風鐸に心引かれました。音を聞いてみたい。。。

正面からの画像です。

↓

須弥壇みたいだし。勾欄?もあるし。何でしょうこの既視感は。

その3 青磁輪花碗

いやびっくり。

↓

美しいです。それしか言えません。

こういう青磁も愛でていたんですね。広い交流と見識の高い文化があったのがわかります。

その4 鳳凰文冠

冠の上にいらっしゃる神様のお顔がほんわかしていて印象に残りました。

↓

まるで円空仏のような微笑みです。

この微笑みに通じるレリーフもありましたよ。

↓

奏楽や近侍の様子を描いたものでした。これ、結構気に入ったかも。

その5 耶律羽之

女性用の副葬品が続く中、「あら、この辺の展示品は硬派だな。」と思う場所がありました。

ちょっと毛色が違ってたと言うか。

例えば、こんな硯など。

↓

それもそのはず、耶律羽之墓の出土品だったのです。

なんてこった。/(^o^)\ 来てたなんて知りませんでしたー。

プリンセス作戦の影に埋もれるじゃないですか、もったいない。

と、ひとりごちる私。

思いがけず羽之の副葬品を見ることが出来てびっくりするやら嬉しいやらでした。。

契丹(遼)は「ゴタゴタが多くて辺境の小国になった国」というイメージだったのですが、綺麗にまとめられていてわかりやすかったです。

___________________________________________________________________________________________________________________________________

さて、話は変わりまして。。。

九博の秋と言えば恒例のトピック展示、「茶の湯を楽しむ」。

この「茶の湯を楽しむ」は、いつもびっくりするような名品がさり気なく展示されていて、なんの予備知識もなく会場に行くと、たまに心臓飛び出ます。

今回は浜松図真形釜でした。

それと、伊賀耳付花生。

伊達政宗自筆書状と共に床の間風にディスプレイされてて、ナイスな演出でした。

(スタッフさんへうげファン?←ちがいますね。)

来年も楽しみにしています。

(「茶の湯を楽しむ」は10/23で終了してます。でも、水墨画の名品展もよかったので、これ

から行かれる方は4階へもGOですぞ。伝牧谿筆の布袋図とかが見られますよ~。11/6ま

でです。)

以上、長々と失礼しました~。m(_ _)m

11/8 追記

この記事のコメントで教えていただいた「作品番号51の花形杯」を見てきました。

ちょっと小ぶりなのであまり目立たないけれど、たしかに優美。

というか、これを推される感性が素適だなーと思いましたよ。

中をのぞくと回遊する二匹の魚が見えるとのことでしたが、

残念!私の身長では一部しか見えませんでした。

上から見る角度からすると、多分、身長が170センチ以上ないと

底が見えないのではないかと思われます。

でも、チラリと見えた、動きのある尾部はなかなかのものでしたよ。

それと、袋中上人を見に4階に行ったら、ダンワラ古墳出土の金銀錯嵌珠竜文鉄鏡

に遭遇!!もちろん帯鈎もありました。

この出土品のこと、もっと知られていいと思っています。

記憶が薄れていますが、自分用のメモとして感想書いておきます。

入り口が土蔵仕様になっていた事でも分かる通り、今回はこの中に収められるようなものが中心でした。

↓

それでは印象に残ったものについて、箇条書きで書いていきます。

今回一番印象に残ったのは、屋根が波打ってる薬師寺三重塔の写真でした。(「壬申検査関係写真」)

↓

それから、これ。(「古社寺保存法御署名原本」)

↓

国宝の世界はまだ明治とフェノロサの価値観の延長にいるように感じました。

見落としてるものはない?

フェノロサさん、九州もよく見て欲しかったです。できれば首里も。。。

特別展なのに複製??という声もありましたけれど、私はこういうの好きなのでとても興味深く見ました。

中でも、残っている一段の箱と蓋から以前は三段であったことを推察し、復元したというこの箱。

(「倶利迦羅龍蒔絵経箱復元模型」)

発泡スチロールの試作品もあわせて展示されていて、試行錯誤の過程がうかがえて面白かったです。

↓

昭和15年に行われた「正倉院御物展観」の様子を当時の方が書いた絵巻「くちなわ物語」。

↓

ラスト近くの“悪夢”には思わず笑ってしまいましたが、でも同情もしました。

こういう心配を常に抱えながらの展示なんですよね。

見るだけの人間としてはありがたく思っております。

(どういう悪夢かは会場で実際にご覧くださいね。)

チラシやポスターにも登場している肖像画ともう一点の肖像画。

↓

なにしろ実物(or模写)が並んでいるわけですから、像主は誰かをはじめとして、言われているいろいろを確認する絶好のチャンス!

こんな機会はめったに無いでしょう。

と、展示の意図とは離れたことを言う私。(←修復の様子を見なさい。)

以上、画像はぶろぐるぽにエントリーすることで博物館より提供していただきました。

続き▽

個人的に印象に残ったことについて感想を書いてみます。

「黄檗」のロゴがある画像は、ぶろぐるぽにエントリーして博物館から提供していただいたものです。

宇治の萬福寺訪問記は→こちらへ

まとめきれないので箇条書きにしますね。

開館と同時に入って、まずは3階展示室入り口で始まった「巡照」を拝見。

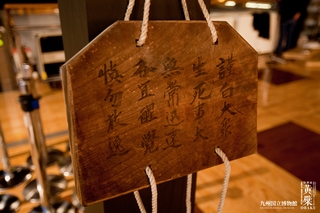

下の画像の向かって右側の柱に「巡照板」がかけてあります。

この板を木槌で打ち鳴らす”カーン”という音が潔くて気持ちよかった。

下の画像をよく見ると、木槌を持ってらっしゃるのがわかります。(画像はすべて、クリックで拡大します。)

↓

「巡照版」と、萬福寺にあった「巡照版」についての説明文。

↓

萬福寺にはこの「巡照版」が五ヶ所かけてあるそうです。広いですものね。

九博では、三階入り口と隠元隆琦像の斜め前の二ヶ所にありました。

(前回来たときはあじっぱのあたりにもあった気が。。)

二ヶ所なのは、一ヶ所だと「巡」にならないからかしら。と思ったり。

それから展示室内の隠元隆琦像に移動して「朝課」。

↓

読み上げられる文言は、伝来当時の中国南方の音(オン)。ゆっくりした感じ。。

なるほどこの響きはおもしろい。

(大雑把な言い方をすれば、北京語と福建語の違いみたいなものをイメージすればいいかと。。今の福建語とも違うけどね。)

それから、左右の木庵&即非・前にある五具足、それぞれ別々の所から来ているのに、

元々そういうセットだったかのように馴染んでいました。

展示が結ぶ縁というのもなにか不思議。

経を詠まれているのは、交代で務められている九州の僧侶方だそうです。

始まる時に「見て行かれませんか」と入場者に声をかけられていて、

とても気さくな感じでした。

今回の展示では、長崎の興福寺・崇福寺をはじめとして、九州の黄檗寺院のものが集っています。

その中でもこのコーナーは嬉しかった。いつもは暗いお堂の中で良く見えない仏像が、

ステキにレイアウトされていて。

↓

欲を言えば、九州関係は独立した部立てでもっと見たかったように思います。

妙心寺展の時のように。

釈迦如来坐像像内納入品にはびっくりでした。

内蔵を簡略化した模型なんですが、臓器が一つのものと二つのものがちゃんとあるんです。

寛文長崎図屏風も、諏訪神社など見慣れたものが描かれていて楽しかった。

そういえば、長崎の崇福寺に行くと、隠元の人柄を知るエピソードとして来日の時のことが書いてありましたね。

弟子を遣わしたら海難にあったので、老いていたけれど師匠(=隠元)が来たというお話。

あれを読んだ時は感動しました。

画像がないのですが、今回の展示で一番印象に残ったのがコレでした。

柳川が誇る儒学者安東省菴の名を、まさかここで見ようとは! です。

朱舜水の書札もありました。

「朱舜水書札 寄安東省菴」などはもう、読んでると胸にジーンと来ました。

安東省菴関連を展示に入れてくださってありがとうございます。

ぐっじょぶ

安東省菴の次に印象に残ったのがこの地図でした。

↓

地味ですが、当時の台湾情勢などがわかります。

何が描かれているか、多くの人に実際に見て欲しいと思いました。

世界を股にかける福州の人々。鄭成功。

元をたどればこの人たちが居たから。

唐船之図も興味深かった。

この船で大海に漕ぎだして行ったのですね。

↓

ミニコンサートが一階のエントランスホールで行われていました。

↓

上田純子さんの声がすごい。

流行りの言い方でいうと「倍音の爆発感がすごい」。

ざわざわしてて音響もよくない場所でやるのがもったいなかったような。。。

薩摩琵琶もいつ聞いてもいい音色。

フルートとのコラボということで、どんな演奏なのかと思っていたら、聴いた印象は尺八に近かったです。

薩摩琵琶にぴったり。

遺偈や鉄眼経など大変なものがたくさんありましたが、記憶を篩にかけてみると長崎と福州が印象に残ってる私。

実際に行ったことがある土地のものには肩入れしてしまいます。

それと、妙心寺展では豊臣恩顧のものが多かったのに、今回は酒井忠勝や徳川方の名前が出てくるのも、何か時代を実感させてリアルでした。

年数的にそんなに間が空いてないのに、です。

岡本大八事件の後キリスト教禁止令が出て、島原の乱が1937年。その前はイエズス会の宣教師たちが幅きかせてて。。

このあたりの長崎はすごいなー。と思います。(このあたりから、か。。)

4階ではタイと日本のコラボ展をやっていて、こちらも見応えありました。

展示室三つ使ってるのかな、結構なボリュームでしたよ。

両国の絣の比較ということで、松枝玉記のお城模様の絣が展示されていました。

思いがけず見ることができて嬉しかったです。

それから、1階では現代工芸美術展やってました。

エントランスホールとミュージアムホールいっぱいに展示されていて、やはり見応え十分。

黄檗展は5月22日まで、現代工芸美術展は5月29日まで、日本とタイ展は6月5日までです。

薩摩焼その他がたーくさんあって、予想外に見ごたえありました。薩摩焼好きな人にはいいかも。

散策にもいいところでした。

大潮の時に海に道ができる知林ヶ島もこの近く。

歩いても1キロ半ぐらいかな、バスも出てます。

今回は砂州が出る日ではなかったので、また大潮の時に行きたいかな。

九州新幹線で、鹿児島がほんと近くなった。

そしてこのあたりは明治維新大プッシュなゾーンにもなってます。

薩摩が誇る明治維新の立役者達。

そんな立地の「維新ふるさと館」に行きました。

子供向けかなーと思ったら、大人も結構楽しめます。

個人的には、ファーストテイクの「君が代」が面白かった。

動画があったので、貼っておきます。

<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/N8I-1oZq6p4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

(でも、これいいのかなぁ。もしかしたらリンク切れになるかもです。)

鹿児島中央駅の観覧車に初めて乗りましたよ。

ちょうど桜島がモクモクと噴煙を上げて、ここでは噴火が身近なんだなと思いました。

落ち着いた色調の空間に、とても近い距離で絵が展示されていました。

↓

壁の上部、オーバーハングしている白い素材と間接照明がいい感じで、

高い天井へ視線が抜けないよう、空間がうまくまとめられてました。

ステキでした~。

かと思うと、通路をカーブさせて、その先へ誘う巧みな仕掛け(?)があったり。。。

↓

すすんでいくと・・・→こうなります。

展示が絵だけではないのが博物館ならでは、でしょうか。

パースペクティブフレームも面白かったです。

↓

それと、ゴッホが勉強した理論書の数々。

↓

実際にこういう本があると、現実的な努力をしてたことが実感できますね。

ラストに控えし「アイリス」。

↓

「燕子花図」に見えてしまう。琳派っぽい。。。なんて。

近づくと違うんですけどね。

ゴッホの物語を追う構成でした。

支援者としてのテオの存在はもちろんですが、テオの奥さんとヘレン・クレラーさんのことも忘れちゃいけないね、と思いながら会場を出ました。

九博で西洋美術展、たまにはいいんじゃないでしょうか。

画像はぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

「誕生!中国文明」というタイトルなので、てっきり中国文明誕生期の展示だと思っていたのですが、河南省出土の三代から唐宋までのいろんな文物でした。

「唐宋時代って・・・それ誕生じゃなくて円熟では?」とツッコム私。

仰韶~龍山~三代あたりを期待してたものですから。

観覧日が誕生日の人は観覧料がタダなのだそうです。

マスコットも誕生にちなんでヒヨコ。

チョットこじつけが過ぎる気もしましたが、多くの人が足を運ぶきっかけになっていると良いですね。

「河南省ってこんなところ」というとても良い展示でしたので。

それでは印象に残ったものについて感想を書きます。

画像は、ぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

一番右のショーケース、最奥に白陶盉と黒陶盉があるんです。→ここらへん

ふっくらとした三足の白陶と黒陶にうっとり・・・。

これこれ。こういうのが見たかったんですよ。

白と黒が対で使われていたとのこと。祭祀関係のものだったのでしょうか。

夏時代の遺跡といえば偃師市二里頭遺跡が有名ですが、これは伊川県南寨遺跡のものなのだそう。

いろんな先行文化だったり地域文化だったりが重奏している、そんな新石器時代後期と夏。

すごいですね。

河南省ならではだと思ったのが、春秋時代の国々のものが来ていたことです。

例えばこんな国々です。(Unicodeも字が増えたけど、文字化け予防で画像にしました。)

↓

九鼎は鄭国のものでした。

↓

前7~6世紀の鄭国祭祀遺跡出土だそうです。

鄭は周王室から分家した国なので、プライドもあったことでしょう。この時代を象徴する展示でした。

そして虢国のものが展示されていたことが個人的に嬉しかったです。

重要な国ですが、有名な割に語られることが少ない国なので興味深々でした。

玉製の胸飾り。虢国君主婦人のものだそうです。赤いビーズと玉環を割ったような形のコラボが面白かった。

↓

玉覆面。虢国墓地出土。顔全体を覆う大きさの玉がなかったのかしらーとか思いましたけど、デザイン的にはこっちのほうがいい感じ。

↓

展示品は前9~前8世紀のものでした。安定してたころの虢のもの?

アクセサリーのコーナーにも虢国墓地から出た玉製品がたくさんありましたね。

虢と言う国の性質を表していたと思います。

そして許国。

許の六戈戟は興味深かったです。武器をわざわざ玉で作るあたりが逆に玉の特殊性を感じさせたというか。

↓

祭祀用とのことでした。しかし、なんで六戈?

編鐘も許のものが来てましたね。はく鐘の龍の装飾が面白かったです。

↓

春秋戦国のこのコーナー、すごくよかった。

春秋時代に存在した国それぞれに、こういう文物があるのですね。すごいですよねぇ。

出土年が新しかったのも印象に残りました。

2000年代のものもありましたよ。

最近の発掘の成果を、早速見ることが出来て嬉しく思いました。

続き▽

仮名交じりで天台の戒をといていていたり。(「円頓三脩一新戒」)

二代目造東大寺勧進だったり。

大活躍。

そして喫茶養生記。

お茶を日本にもたらした人物ということで、お茶関連の展示や催しも。

根津美術館の曜変天目茶碗を見ることができましたよ。

いつもはレトロ地区をぶらぶらしたり唐戸に行ったりなのだけれど、今回は海峡ドラマシップという名の展示館へ。

以前は興味なかった人形のコーナー、じっくり見るとなかなか見ごたえありました。

展望室には海保のコーナーがありました。

海猿のサイン入りポスターや、パンフレットが。。。

人が少ないので意外に穴場かも。

トロッコにも乗りました。

これ、島原鉄道の客車なんですね。

トンネルを通るときはこんな演出がありました。

紫外線ライトで天井に絵が現れるんです。