九博で開催中の特別展に行きました。

いつものように太宰府天満宮側からエスカレーターで上り、トンネルを抜けると・・・

ん?

ちょっとびっくり。

スターティングゲートがお出迎え。

さらにエントランスホールにこんなモノが・・・

ディープインパクトのパドック風景だそうです。

好きな方は喜ばれたでしょう。

それでは本展の感想です。

まとめきれないので、印象に残ったモノについて箇条書きにします。

その1

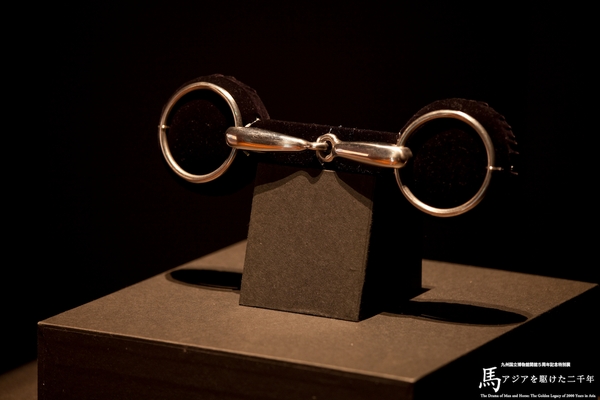

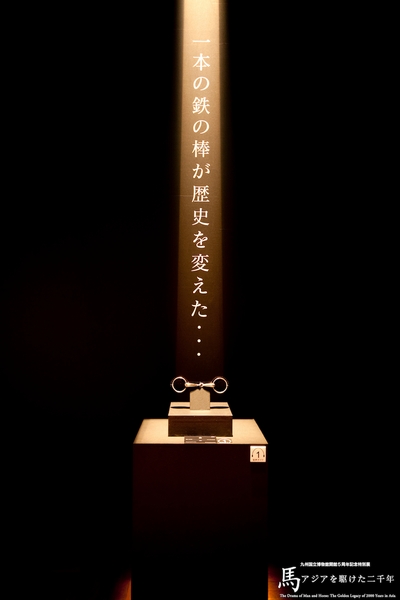

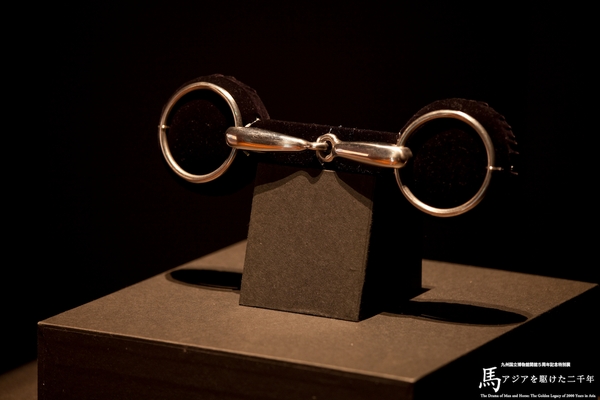

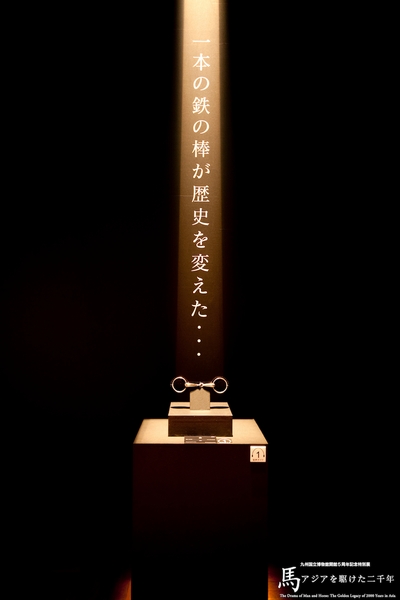

その1  歴史を変えたハミ?

歴史を変えたハミ?

ハミの発明によって、馬と人間の歴史が変わったということでした。

↓

その2

その2  燕という国

燕という国

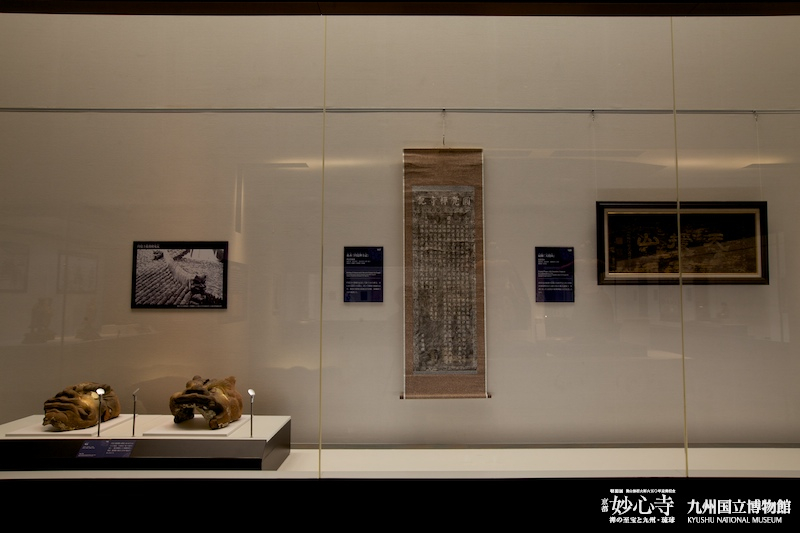

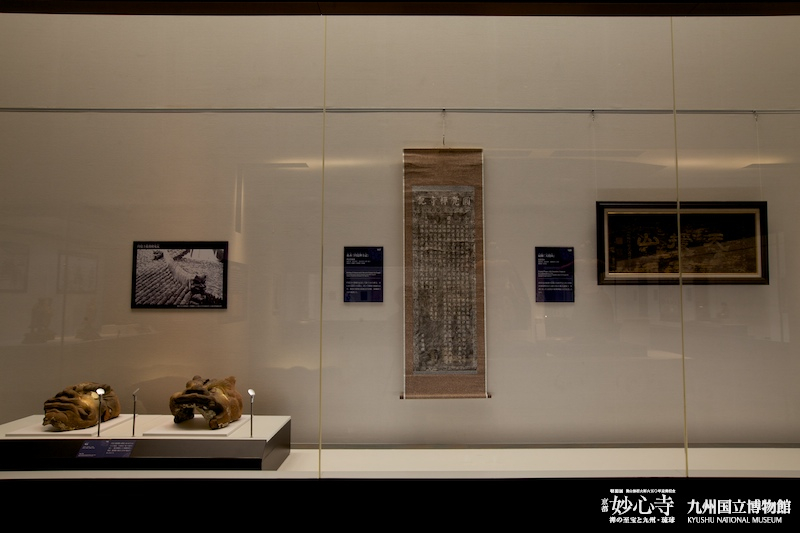

真ん中に高開土王碑の拓本が展示されていました。

あいかわらずの大きさです。

↓

碑文の中の、馬に関する記述がピックアップされてました。

馬をキーワードにこのあたりの歴史を見るとは思いつきませんでした。

視点を変えるとまた違ったモノが見えてきます。

同じコーナーに馬の流れを説明した地図がありましたけど、歴史を馬の流れで考えたことがなかったのですごく面白かったです。

三燕の重要性が一目瞭然でした。三燕がポイントとは知りませんでした。

(三燕と書いてあったと思いますが、もしかしたら燕か前燕だったかも。)

「アジアを駆けた二千年」というタイトルですが、扱ってる範囲は東北部が中心のようです。

西や中央はあまりなかったようです。

古墳時代の馬や馬具がどこから来たのかがメインだからなのでしょうね。

その3

その3  鞍作止利

鞍作止利

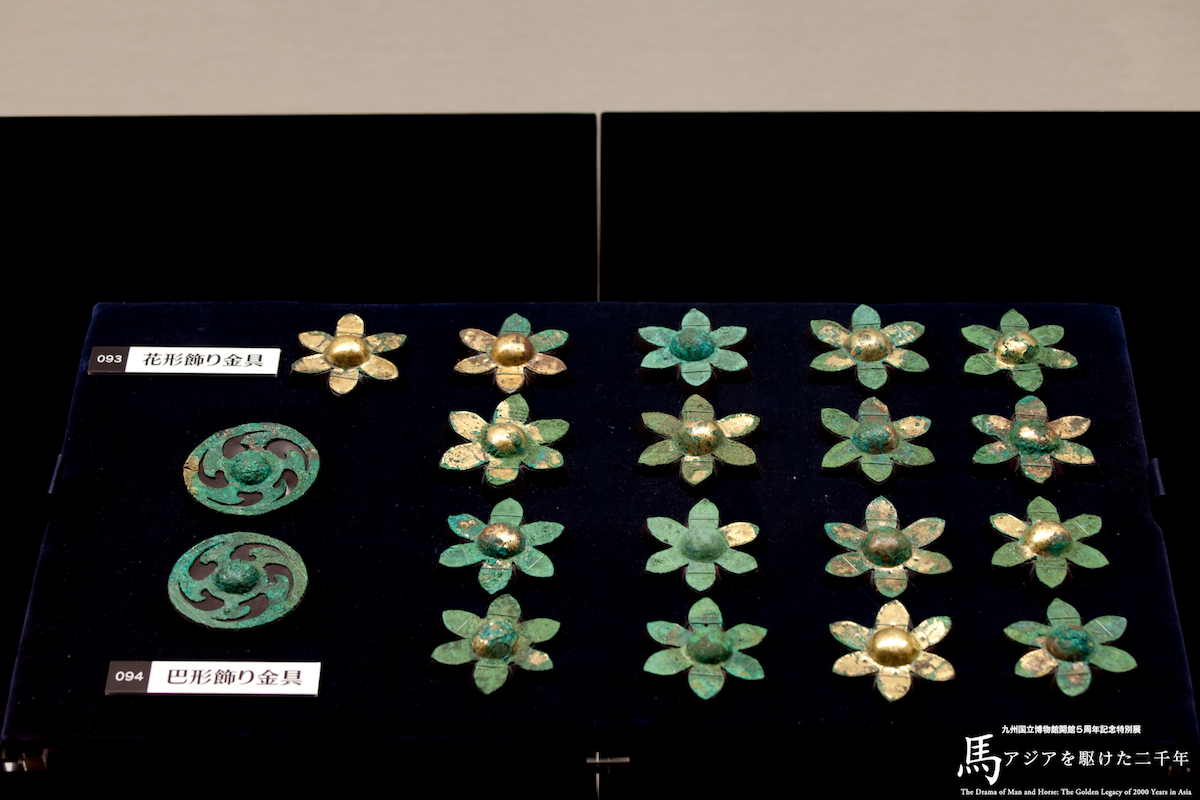

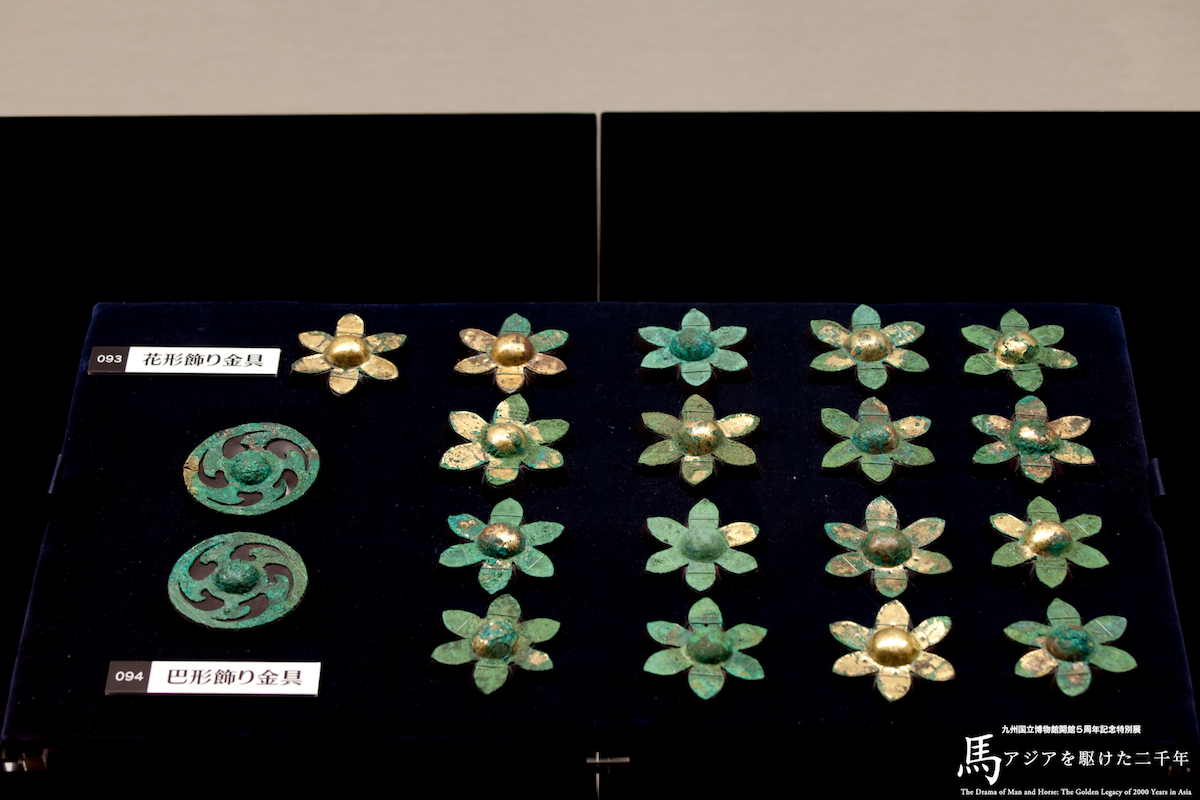

展示品の中で、とても心惹かれたのがコレ。

花がモチーフですごくかわいらしい。

仏教の伝来と共に、富や権力の象徴だった馬が取って代わられ、それに伴って馬具職人が仏具を作るようになったそうなのです。

で、仏教のモチーフが馬具に取り入れられるようになり、このような飾りが生まれたんだそう。

そのあたりの説明がこちら。

↓

馬具職人から仏具職人になった代表的な例が、法隆寺の釈迦三尊像などを作った止利仏師とのこと。

なるほど、「鞍作止利(くらつくりのとり)」ですもんね。

そう言う名前だったんだ!と初めて知りました。

でもなんというか、もともと両者はその前からとても近いところにいたのではないかという気がしました。

単に「馬具職人が仏具を作った」のではなく、元々信仰を持っていた人たちだったのではないかと。

馬と一緒に渡来した職人さん達のルーツを辿ればなおさら。

その4

その4  俑と埴輪

俑と埴輪

俑と埴輪の情報量を改めて思いました。

そして、とてもわかりやすい。

馬具がどんな風に馬に着けられてたか、この展示でもある程度わかりますが、

↓

(ちなみにこれは、現存する中で中国最古の騎乗用馬具だそうです。)

この埴輪だと一目瞭然。

↓

鏡板や杏葉や鐙など。

ドレスアップされたたてがみと尻尾。

ホントに細かくて見ていて飽きませんでした。

夜になって動きだしたという話があるのもわかるような気がします。

↓

(このはにわの絵本のキャラがまた可愛いんですよねー。)

話は変わりまして。

トピック展示「湖の国の名宝」展で、今回個人的に見たかったモノがあるのでご紹介。

それは透かし彫りの華籠。

とても美しかったです。

画像がないのでかわりに載っているurlを貼っておきます。

http://www.city.nagahama.shiga.jp/section/bunkazai/sitei/zinsyouzi/kego.html

実はわたし、以前琵琶湖文化館のすぐ近くまで行った時に、時間がなくて見逃しまして。

またいけばいいと思っていたら、翌年休館に。

博物館というものをちょっと考えさせられる展示でもありました。

会期も残り少なくなりましたけれど、時間がある方は是非見に行かれて下さい。

空也上人像(六波羅蜜寺のより好きかも)や、木造の薬師如来坐像、紺地に金で書かれた経文などなど、いいものがたくさんありました。

琵琶湖の写真パネルもムード満点で、私は人麻呂が詠んだ近江の気分に浸れましたよ。

特別展に関連して、館外には本物のお馬さん達もいました。

きっと夏休み中の子ども達も楽しめるでしょう。

いつものように太宰府天満宮側からエスカレーターで上り、トンネルを抜けると・・・

ん?

ちょっとびっくり。

スターティングゲートがお出迎え。

さらにエントランスホールにこんなモノが・・・

ディープインパクトのパドック風景だそうです。

好きな方は喜ばれたでしょう。

それでは本展の感想です。

まとめきれないので、印象に残ったモノについて箇条書きにします。

画像は、ぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

ハミの発明によって、馬と人間の歴史が変わったということでした。

↓

真ん中に高開土王碑の拓本が展示されていました。

あいかわらずの大きさです。

↓

碑文の中の、馬に関する記述がピックアップされてました。

馬をキーワードにこのあたりの歴史を見るとは思いつきませんでした。

視点を変えるとまた違ったモノが見えてきます。

同じコーナーに馬の流れを説明した地図がありましたけど、歴史を馬の流れで考えたことがなかったのですごく面白かったです。

三燕の重要性が一目瞭然でした。三燕がポイントとは知りませんでした。

(三燕と書いてあったと思いますが、もしかしたら燕か前燕だったかも。)

「アジアを駆けた二千年」というタイトルですが、扱ってる範囲は東北部が中心のようです。

西や中央はあまりなかったようです。

古墳時代の馬や馬具がどこから来たのかがメインだからなのでしょうね。

展示品の中で、とても心惹かれたのがコレ。

花がモチーフですごくかわいらしい。

仏教の伝来と共に、富や権力の象徴だった馬が取って代わられ、それに伴って馬具職人が仏具を作るようになったそうなのです。

で、仏教のモチーフが馬具に取り入れられるようになり、このような飾りが生まれたんだそう。

そのあたりの説明がこちら。

↓

馬具職人から仏具職人になった代表的な例が、法隆寺の釈迦三尊像などを作った止利仏師とのこと。

なるほど、「鞍作止利(くらつくりのとり)」ですもんね。

そう言う名前だったんだ!と初めて知りました。

でもなんというか、もともと両者はその前からとても近いところにいたのではないかという気がしました。

単に「馬具職人が仏具を作った」のではなく、元々信仰を持っていた人たちだったのではないかと。

馬と一緒に渡来した職人さん達のルーツを辿ればなおさら。

俑と埴輪の情報量を改めて思いました。

そして、とてもわかりやすい。

馬具がどんな風に馬に着けられてたか、この展示でもある程度わかりますが、

↓

(ちなみにこれは、現存する中で中国最古の騎乗用馬具だそうです。)

この埴輪だと一目瞭然。

↓

鏡板や杏葉や鐙など。

ドレスアップされたたてがみと尻尾。

ホントに細かくて見ていて飽きませんでした。

夜になって動きだしたという話があるのもわかるような気がします。

↓

(このはにわの絵本のキャラがまた可愛いんですよねー。)

話は変わりまして。

トピック展示「湖の国の名宝」展で、今回個人的に見たかったモノがあるのでご紹介。

それは透かし彫りの華籠。

とても美しかったです。

画像がないのでかわりに載っているurlを貼っておきます。

http://www.city.nagahama.shiga.jp/section/bunkazai/sitei/zinsyouzi/kego.html

実はわたし、以前琵琶湖文化館のすぐ近くまで行った時に、時間がなくて見逃しまして。

またいけばいいと思っていたら、翌年休館に。

博物館というものをちょっと考えさせられる展示でもありました。

会期も残り少なくなりましたけれど、時間がある方は是非見に行かれて下さい。

空也上人像(六波羅蜜寺のより好きかも)や、木造の薬師如来坐像、紺地に金で書かれた経文などなど、いいものがたくさんありました。

琵琶湖の写真パネルもムード満点で、私は人麻呂が詠んだ近江の気分に浸れましたよ。

特別展に関連して、館外には本物のお馬さん達もいました。

きっと夏休み中の子ども達も楽しめるでしょう。

| Museum::九州国立博物館 |2010年8月23日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

福岡市博物館で開催中の特別展に行きました。

シカン文化学術調査団のこれまでの成果を披露するもの、と言ったらいいのでしょうか。

TBSが支援していて、現地の発掘の様子を記録した特番も興味深かったです。

「黄金の」とつくだけあって、金製の装飾品は見事でした。

画像がないので調査団のHPをキャプチャします。

ココにある仮面も来ていましたよ。

↓

これからの調査で何が出てくるか、気になるところですね。

5月23日には調査団の団長である島田泉氏が来福されるそうです。

詳しくはこちらから→http://museum.city.fukuoka.jp/

シカン文化学術調査団のこれまでの成果を披露するもの、と言ったらいいのでしょうか。

TBSが支援していて、現地の発掘の様子を記録した特番も興味深かったです。

「黄金の」とつくだけあって、金製の装飾品は見事でした。

画像がないので調査団のHPをキャプチャします。

ココにある仮面も来ていましたよ。

↓

これからの調査で何が出てくるか、気になるところですね。

5月23日には調査団の団長である島田泉氏が来福されるそうです。

詳しくはこちらから→http://museum.city.fukuoka.jp/

| Museum::福岡市博物館 |2010年5月15日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

九博で開催中の特別展に行きましたので、忘れないうちに感想書いておきます。

いただいた画像が大きいときはいつもリサイズしているのですが、今回は磁器の肌や絵付けなど、細かいところがよくわかるようにそのままアップしました。

少し重いと思います。サムネイルを開くときは、ページを十分読み込ませてから開いて下さい。

さてさて、今回の展示では、

「肥前磁器の海外輸出でいったいどのようなモノがヨーロッパに出て行ったのか?」

「それはどういう流れだったのか?」

「そもそもどういう時代だったのか?」

ということを、わかりやすく順を追って見ることが出来ました。

どんな風にわかりやすかったかというと、

例えばこの「コイマリ ハジマリ・・・」のパネル。

↓

輸出以前の肥前陶磁器を、たった三行で説明しちゃってます。

その三行とは、

始まりは「唐津」

日本初の磁器誕生!

磁器に色がついた

そのとおりなんですよね。なんてわかりやすい。

(茶の湯と井戸茶碗、鍋島藩のアレコレ、明清戦争、オランダの黄金期、アレトカコレトカ、ないとこんなにわかりやすいんだと思った次第。)

これほど潔くて端的な説明を今まで見たことがなくて、私の中で大受けでした。

もちろん輸出年表もしっかり見ましたよ。

それから「オランダ連合東インド会社航路図」これも面白かったです。

↓

東南アジアを中心とした、沿海のネットワークがすごかったんですね。

スエズ運河はまだないので、ヨーロッパへはケープタウン経由ですよ。

多分1年はかかりますよね?

注文を受けてから品物が届くまで、どれだけタイムラグがあったことだろうと思いました。

にもかかわらず、古伊万里を収集した宮殿と主要窯業地は、ポルトガルやスペイン、イタリアにまで及んでます。大ブームだったんですね。

(そして有田を中心とした産地は大イノベーションだった、と。。。スゴイ時代だ。)

宮殿では部屋の装飾として用いられてたということで、展示も室内を感じさせるモノになっていました。

このテーブルランプと、糸のカーテンが素敵でした。

↓

(蒲原コレクションもこんな風にゆったりとした空間で見たいなどと思ったり。)

※宮殿といえば、ハウステンボスに再現されていた「磁器の間」が思い出されます。

私はあそこも好きだったなぁ。よくここまでというくらいの、現代の巧み達の技が結集されていて、今思えばすごいところでした。もっとちゃんと見ておけば&撮っておけばよかった。 (撮影OKだったのですよ。)

個人的に気になった展示品は次の3つです。

その1

これ、見たことありますよ。 九州陶磁文化館に同じのなかったですか?

記憶違いかもしれないけど、ホントに国内向けの上手も出て行ってたんですね。

薄手で、縁にうっすらと型押し?の模様があるのが素敵です。

その2

拡大→

拡大→

コイマリを銘打った展示では、こういう日用のカップってあまり見ないような気がします。

それで珍しかったのと、単純に形がカワイイので好きになりました。

行ったことのない国の文化を想像しながら、注文に見事に応えた職人さん達に

感服。 そんな経験をした民窯って他にないのでは?

その3

型押しによる蓮の葉の模様など、いろんな技法が詰まった一品(逸品)。

パッと見たとき、一瞬「ケンディ系?」って思ったのはナイショです。(←テキトーですから)

今回の展示はUSUI COLLECTIONからのものだそうですが、

できれば日本国内で常設の展示がされるようになるといいなーと思いました。

それも、九州・有田だったらいいなー。

また会えますように、と思いながら会場を後にしました。

この記事は、ぶろぐるぽにエントリーして博物館より画像を提供していただいてます。

いただいた画像が大きいときはいつもリサイズしているのですが、今回は磁器の肌や絵付けなど、細かいところがよくわかるようにそのままアップしました。

少し重いと思います。サムネイルを開くときは、ページを十分読み込ませてから開いて下さい。

さてさて、今回の展示では、

「肥前磁器の海外輸出でいったいどのようなモノがヨーロッパに出て行ったのか?」

「それはどういう流れだったのか?」

「そもそもどういう時代だったのか?」

ということを、わかりやすく順を追って見ることが出来ました。

どんな風にわかりやすかったかというと、

例えばこの「コイマリ ハジマリ・・・」のパネル。

↓

輸出以前の肥前陶磁器を、たった三行で説明しちゃってます。

その三行とは、

始まりは「唐津」

日本初の磁器誕生!

磁器に色がついた

そのとおりなんですよね。なんてわかりやすい。

(茶の湯と井戸茶碗、鍋島藩のアレコレ、明清戦争、オランダの黄金期、アレトカコレトカ、ないとこんなにわかりやすいんだと思った次第。)

これほど潔くて端的な説明を今まで見たことがなくて、私の中で大受けでした。

もちろん輸出年表もしっかり見ましたよ。

それから「オランダ連合東インド会社航路図」これも面白かったです。

↓

東南アジアを中心とした、沿海のネットワークがすごかったんですね。

スエズ運河はまだないので、ヨーロッパへはケープタウン経由ですよ。

多分1年はかかりますよね?

注文を受けてから品物が届くまで、どれだけタイムラグがあったことだろうと思いました。

にもかかわらず、古伊万里を収集した宮殿と主要窯業地は、ポルトガルやスペイン、イタリアにまで及んでます。大ブームだったんですね。

(そして有田を中心とした産地は大イノベーションだった、と。。。スゴイ時代だ。)

宮殿では部屋の装飾として用いられてたということで、展示も室内を感じさせるモノになっていました。

このテーブルランプと、糸のカーテンが素敵でした。

↓

(蒲原コレクションもこんな風にゆったりとした空間で見たいなどと思ったり。)

※宮殿といえば、ハウステンボスに再現されていた「磁器の間」が思い出されます。

私はあそこも好きだったなぁ。よくここまでというくらいの、現代の巧み達の技が結集されていて、今思えばすごいところでした。もっとちゃんと見ておけば&撮っておけばよかった。 (撮影OKだったのですよ。)

個人的に気になった展示品は次の3つです。

その1

これ、見たことありますよ。 九州陶磁文化館に同じのなかったですか?

記憶違いかもしれないけど、ホントに国内向けの上手も出て行ってたんですね。

薄手で、縁にうっすらと型押し?の模様があるのが素敵です。

その2

拡大→

拡大→

コイマリを銘打った展示では、こういう日用のカップってあまり見ないような気がします。

それで珍しかったのと、単純に形がカワイイので好きになりました。

行ったことのない国の文化を想像しながら、注文に見事に応えた職人さん達に

感服。 そんな経験をした民窯って他にないのでは?

その3

型押しによる蓮の葉の模様など、いろんな技法が詰まった一品(逸品)。

パッと見たとき、一瞬「ケンディ系?」って思ったのはナイショです。(←テキトーですから)

今回の展示はUSUI COLLECTIONからのものだそうですが、

できれば日本国内で常設の展示がされるようになるといいなーと思いました。

それも、九州・有田だったらいいなー。

また会えますように、と思いながら会場を後にしました。

| Museum::九州国立博物館 |2010年5月10日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

地下鉄七隈線の七隈駅を降りてすぐ、ちょっと素敵な美術館がありました。

名付けて「福岡東洋陶磁美術館」。

えっ!東洋陶磁美術館?大阪にあるヤツみたいなのかな。

と、勇んで出かけましたよ。

織部を収集されている方の個人博物館のようでした。

展示替えとかもされているようなので、興味がある人なら何度行ってもいいかも。

油滴天目茶碗のような大スターは居ませんが、茶道具はなかなかでした。

意外なところに意外なものがあるんですね。

名付けて「福岡東洋陶磁美術館」。

えっ!東洋陶磁美術館?大阪にあるヤツみたいなのかな。

と、勇んで出かけましたよ。

織部を収集されている方の個人博物館のようでした。

展示替えとかもされているようなので、興味がある人なら何度行ってもいいかも。

油滴天目茶碗のような大スターは居ませんが、茶道具はなかなかでした。

意外なところに意外なものがあるんですね。

| Museum |2010年4月19日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

前回の続きです。

今回の展示、タイトルになぜか「九州・琉球」がくっついてます。

この展示を機に実施された調査による成果なのだそうです。

で、そのほとんどが初公開とのこと。

ここに至るまでにはいろいろご苦労があったことと思いますが、私個人としては思いがけないものが見られてよかったなーと思いました。

では、印象に残ったものについて、またまた箇条書きでいってみます。

その1

その1  文殊菩薩騎獅子像および四侍者立像

文殊菩薩騎獅子像および四侍者立像

宮崎・大光寺のもの。

宮崎にこういうお寺があって、こういう像があるなんて知りませんでした。

獅子を引いている従者のポーズに既視感がありましたよ。

パッと思ったのは室生寺の十二神将。

こんな感じだったような???

とにかく、素晴らしいと思いました。

びっくりでした。よかったです。

その2

その2  白衣観音菩薩坐像

白衣観音菩薩坐像

熊本・玉泉寺のもの。

とても優美。

中国の明時代のモノだそうです。(台座は日本製とのこと。)

後ろ姿を撮った写真もありました。

(背中に「石叟」の銘有り。)

その3

その3  群馬図屏風

群馬図屏風

大分・自性寺のもの。

馬好きじゃなくても、こういう絵はいいなって思います。

なんだか郎世寧の「百駿図」を思い出しましたよ。

その4

その4  厳有院(徳川家綱)位牌

厳有院(徳川家綱)位牌

長崎・普門寺のもの。

位牌を見せ物に持って来ちゃいかんでしょーーーっと思いましたが、徳川家綱の位牌がなんでまた平戸のお寺に??

※大村藩に、徳川家光以下歴代将軍を祀る天台宗の寺があったそうです。

明治時代に廃寺になったとかで、そこから流れてきたものでしょうか?(←テキトーですから。)

その5

その5  仏教王国 琉球

仏教王国 琉球

背後にある白黒写真が焼失前の姿を教えてくれるのですが、なんだか切なかったです。

当時の伽藍が今も残っていたらなと思うと。

(もちろん、伽藍だけでなくすべてのことに言えるのですが。)

↓

真ん中の拓本が「円覚禅寺記」。左下に見えているのは鬼瓦です。

↓

第二尚氏の菩提寺円覚寺って、鎌倉の円覚寺を模して建立されたんだそうですね。

冊封使をもてなしたりもしていたそうで、迎賓館みたいな役目もあったのでしょうか。

聯「山花開似錦」

「山」「花」が文字通りの意味だとすると、普通「錦」にたとえられるのは秋の紅葉なんだけど、花になっているのが南国ならではだなーと思いました。

(イヤ、やっぱり「山」は寺院で、仏教が盛んなことをいったもの?)

もう一方の聯にはなんと書かれていたのでしょうね。残ってないのかな。

↓

仁王像が印象的でしたが、ほかにもたくさんありました。

はるばる海を越えてよくおいで下さいました。

↓

尚氏琉球の仏教は、土地の気候や風土に根ざしたものだったんですね。そして明との関係。

今回の展示で、少しだけですが、そのことが具体的に見えた気がしました。

九州のこと、沖縄のこと、これからもこういう独自調査と発表を是非お願いしたいと思います。

楽しみにしています!

今回の展示、タイトルになぜか「九州・琉球」がくっついてます。

この展示を機に実施された調査による成果なのだそうです。

で、そのほとんどが初公開とのこと。

ここに至るまでにはいろいろご苦労があったことと思いますが、私個人としては思いがけないものが見られてよかったなーと思いました。

では、印象に残ったものについて、またまた箇条書きでいってみます。

画像はぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

宮崎・大光寺のもの。

宮崎にこういうお寺があって、こういう像があるなんて知りませんでした。

獅子を引いている従者のポーズに既視感がありましたよ。

パッと思ったのは室生寺の十二神将。

こんな感じだったような???

とにかく、素晴らしいと思いました。

びっくりでした。よかったです。

熊本・玉泉寺のもの。

とても優美。

中国の明時代のモノだそうです。(台座は日本製とのこと。)

後ろ姿を撮った写真もありました。

(背中に「石叟」の銘有り。)

大分・自性寺のもの。

馬好きじゃなくても、こういう絵はいいなって思います。

なんだか郎世寧の「百駿図」を思い出しましたよ。

長崎・普門寺のもの。

位牌を見せ物に持って来ちゃいかんでしょーーーっと思いましたが、徳川家綱の位牌がなんでまた平戸のお寺に??

※大村藩に、徳川家光以下歴代将軍を祀る天台宗の寺があったそうです。

明治時代に廃寺になったとかで、そこから流れてきたものでしょうか?(←テキトーですから。)

背後にある白黒写真が焼失前の姿を教えてくれるのですが、なんだか切なかったです。

当時の伽藍が今も残っていたらなと思うと。

(もちろん、伽藍だけでなくすべてのことに言えるのですが。)

↓

真ん中の拓本が「円覚禅寺記」。左下に見えているのは鬼瓦です。

↓

第二尚氏の菩提寺円覚寺って、鎌倉の円覚寺を模して建立されたんだそうですね。

冊封使をもてなしたりもしていたそうで、迎賓館みたいな役目もあったのでしょうか。

聯「山花開似錦」

「山」「花」が文字通りの意味だとすると、普通「錦」にたとえられるのは秋の紅葉なんだけど、花になっているのが南国ならではだなーと思いました。

(イヤ、やっぱり「山」は寺院で、仏教が盛んなことをいったもの?)

もう一方の聯にはなんと書かれていたのでしょうね。残ってないのかな。

↓

仁王像が印象的でしたが、ほかにもたくさんありました。

はるばる海を越えてよくおいで下さいました。

↓

尚氏琉球の仏教は、土地の気候や風土に根ざしたものだったんですね。そして明との関係。

今回の展示で、少しだけですが、そのことが具体的に見えた気がしました。

九州のこと、沖縄のこと、これからもこういう独自調査と発表を是非お願いしたいと思います。

楽しみにしています!

| Museum::九州国立博物館 |2010年1月31日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

妙心寺展、でした。

妙心寺、というのがちょっと意外、でした。

(宗門の方が行かれる現役バリバリのお寺、というイメージがあったものですから。)

その上タイトルに「九州・琉球」が入っていたのがまた不思議で。。。

京都のお寺の展示なのに、「九州・琉球」がどうしてくっついているの?と。

一体どういう展示なのか、想像がつかないまま会場に赴きました。

実際に見てみると、個人的にはこの「九州・琉球」がよかったです。

むしろ妙心寺にくっつけず、もっと掘り下げて単独のテーマとしてやってよかったんじゃないか、と思ったくらい。

結局、龍虎図を待たずに二回行ってしまいました。

それでは、感想です。

長くなるので箇条書きにしますね。

その1

その1  花頭窓と石庭

花頭窓と石庭

入り口を入るとすぐ、花頭窓を模したトンネルが出迎えてくれました。

その先に見えているのは龍安寺の石庭。

この空間すごく良かったです。

別の視点からもう一枚。

↓

庭や方丈も大事な要素。

持ってくることは出来ないけれど、こういう象徴的な空間があるのはいいですね。

(しかし、世界遺産の龍安寺が妙心寺派の寺院だったとは~。)

花頭窓を作っているのは薄い和紙(のようなもの?)でした。

それがこんなにも立体的な空間を形成していることにも感動。

それと、今回は入り口が右にあって、順路が左回りだったのもなんだか新鮮でしたよ。

その2

その2  「瓢鮎図」

「瓢鮎図」

今回のお目当てです。

画像右、緑色のパネルに展示してあるのがそう。

↓

画賛がおもしろいのなんの。

ちょっと老荘っぽいところもあるかなーと思ったり。(←テキトーですから。)

この調子で論を仕掛けられた日には、旧仏教派の方々はさぞ面食らったことでしょうねぇ。

実は、私が「瓢鮎図」のことを知ったのは、あの花田清輝著『日本のルネッサンス人』の中でした。

かいつまんで紹介すると、

「『瓢鮎図』が描かれた応永年間には度々地震があって、この絵は地震(=鯰)に対する人間の工夫のむなしさを風刺しているようにみえる。 が、男のむなしく見える行為そのものが、実は新しい時代の動きを敏感に捉えているのではないか。(それが『新様』だ。)」

みたいな内容でした。

すごく印象に残っていたので、いつか見たいなーと思っていたのです。

今回めでたく対面できて、よかったよかった。

いずれにしても、意味は自分で見つけなさいって事ですね。

※1/17までの展示でした。

その3

その3  兄弟鐘

兄弟鐘

見る前は、「なんで九州・琉球がくっついているの?」と思っていましたが、「なるほど!」だったことの一つがこれ。

そうだよ!

妙心寺の鐘と観世音寺の鐘を並べるなんて、

ここしかできないよ!

画像ではまだ観世音寺の鐘は到着していませんが、私が行ったとき一階のエントランスに吊ってあって、二つの鐘の音を聞き比べるイベントが行われていました。

実際に聞いてみると、観世音寺の鐘の方が柔らかく広がる感じがして、好きかなぁ。

その4

その4  興徳寺の南浦紹明像

興徳寺の南浦紹明像

大事な人を忘れてました。

うかつでした。

全く頭にありませんでした。

これが来ているなんて。。。

福岡にある紹明自賛の肖像画ですよ。

南浦紹明→宗峰妙超→関山慧玄と流れてくるわけで。

紹明は太宰府に30年ほどいた人ですから、そのことをもっと考えなくちゃと思いました。

栄西(日本最初の禅寺聖福寺を建立)・円爾(承天寺の開基)と博多の関係に比べて、このことあまり知られていないように思います。

(自分が忘れていただけだったり。)

まさに「禅の至宝と九州」ですね。

紹明の画像はないので、代わりに門下生達(妙超&慧玄)の画像をば。

↑

左の像が関山慧玄。後世の人が想像して作ったモノ。

右端の「関山」道号を書いたのが宗峰妙超。

(ちなみに興徳寺は福岡市姪浜にある南浦紹明開山の寺院です。)

一緒に行ったコはいわゆる歴女で、稲葉一鉄や福島政則の肖像に感激しておりました。

そういうのが好きな人は、そっちも楽しいかも。

他会場での展示に比べると少ないようでしたけれど。

(その分九州のものを集めて、頑張られてたと思います。)

第二部の「禅と九州・琉球」については、次回の記事で書きたいと思います。

かつての仏教王国琉球の姿に涙。。。

妙心寺、というのがちょっと意外、でした。

(宗門の方が行かれる現役バリバリのお寺、というイメージがあったものですから。)

その上タイトルに「九州・琉球」が入っていたのがまた不思議で。。。

京都のお寺の展示なのに、「九州・琉球」がどうしてくっついているの?と。

一体どういう展示なのか、想像がつかないまま会場に赴きました。

実際に見てみると、個人的にはこの「九州・琉球」がよかったです。

むしろ妙心寺にくっつけず、もっと掘り下げて単独のテーマとしてやってよかったんじゃないか、と思ったくらい。

結局、龍虎図を待たずに二回行ってしまいました。

それでは、感想です。

長くなるので箇条書きにしますね。

画像はぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

入り口を入るとすぐ、花頭窓を模したトンネルが出迎えてくれました。

その先に見えているのは龍安寺の石庭。

この空間すごく良かったです。

別の視点からもう一枚。

↓

庭や方丈も大事な要素。

持ってくることは出来ないけれど、こういう象徴的な空間があるのはいいですね。

(しかし、世界遺産の龍安寺が妙心寺派の寺院だったとは~。)

花頭窓を作っているのは薄い和紙(のようなもの?)でした。

それがこんなにも立体的な空間を形成していることにも感動。

それと、今回は入り口が右にあって、順路が左回りだったのもなんだか新鮮でしたよ。

今回のお目当てです。

画像右、緑色のパネルに展示してあるのがそう。

↓

画賛がおもしろいのなんの。

ちょっと老荘っぽいところもあるかなーと思ったり。(←テキトーですから。)

この調子で論を仕掛けられた日には、旧仏教派の方々はさぞ面食らったことでしょうねぇ。

実は、私が「瓢鮎図」のことを知ったのは、あの花田清輝著『日本のルネッサンス人』の中でした。

かいつまんで紹介すると、

「『瓢鮎図』が描かれた応永年間には度々地震があって、この絵は地震(=鯰)に対する人間の工夫のむなしさを風刺しているようにみえる。 が、男のむなしく見える行為そのものが、実は新しい時代の動きを敏感に捉えているのではないか。(それが『新様』だ。)」

みたいな内容でした。

すごく印象に残っていたので、いつか見たいなーと思っていたのです。

今回めでたく対面できて、よかったよかった。

いずれにしても、意味は自分で見つけなさいって事ですね。

※1/17までの展示でした。

見る前は、「なんで九州・琉球がくっついているの?」と思っていましたが、「なるほど!」だったことの一つがこれ。

そうだよ!

妙心寺の鐘と観世音寺の鐘を並べるなんて、

ここしかできないよ!

画像ではまだ観世音寺の鐘は到着していませんが、私が行ったとき一階のエントランスに吊ってあって、二つの鐘の音を聞き比べるイベントが行われていました。

実際に聞いてみると、観世音寺の鐘の方が柔らかく広がる感じがして、好きかなぁ。

大事な人を忘れてました。

うかつでした。

全く頭にありませんでした。

これが来ているなんて。。。

福岡にある紹明自賛の肖像画ですよ。

南浦紹明→宗峰妙超→関山慧玄と流れてくるわけで。

紹明は太宰府に30年ほどいた人ですから、そのことをもっと考えなくちゃと思いました。

栄西(日本最初の禅寺聖福寺を建立)・円爾(承天寺の開基)と博多の関係に比べて、このことあまり知られていないように思います。

(自分が忘れていただけだったり。)

まさに「禅の至宝と九州」ですね。

紹明の画像はないので、代わりに門下生達(妙超&慧玄)の画像をば。

↑

左の像が関山慧玄。後世の人が想像して作ったモノ。

右端の「関山」道号を書いたのが宗峰妙超。

(ちなみに興徳寺は福岡市姪浜にある南浦紹明開山の寺院です。)

一緒に行ったコはいわゆる歴女で、稲葉一鉄や福島政則の肖像に感激しておりました。

そういうのが好きな人は、そっちも楽しいかも。

他会場での展示に比べると少ないようでしたけれど。

(その分九州のものを集めて、頑張られてたと思います。)

第二部の「禅と九州・琉球」については、次回の記事で書きたいと思います。

かつての仏教王国琉球の姿に涙。。。

| Museum::九州国立博物館 |2010年1月30日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

九博で開催中の特別展に行きました。

印象に残ったものについて、箇条書きで感想を書きます。

その1

その1  銀錯銘大刀と金錯銘鉄剣

銀錯銘大刀と金錯銘鉄剣

なんといっても今回のハイライト!

両刃と片刃なことや銘の位置など、実際に目にして見比べると、違いが実感として迫ってきました。

出土したときは赤錆だらけだったでしょうに、よくこんなにきれいにできるものだなーと感心。図録などで知っていても、やっぱり実物は迫力ありましたね~。

下の画像の向かって右が大刀、左が剣のケースです。大刀は横にして、剣は立てて展示されてます。「刀」と「剣」の違いが視覚的にもわかりやすくなってました。

↓

両者の間に立つと、これを東西に分けて与えた大王の気分になりました。(ウソ)

銀錯の馬と鳥と魚もしっかり見ることが出来ました。

↓

続き▽

印象に残ったものについて、箇条書きで感想を書きます。

画像はぶろぐるぽにエントリーすることで博物館から提供していただいたものです。

なんといっても今回のハイライト!

両刃と片刃なことや銘の位置など、実際に目にして見比べると、違いが実感として迫ってきました。

出土したときは赤錆だらけだったでしょうに、よくこんなにきれいにできるものだなーと感心。図録などで知っていても、やっぱり実物は迫力ありましたね~。

下の画像の向かって右が大刀、左が剣のケースです。大刀は横にして、剣は立てて展示されてます。「刀」と「剣」の違いが視覚的にもわかりやすくなってました。

↓

両者の間に立つと、これを東西に分けて与えた大王の気分になりました。(ウソ)

銀錯の馬と鳥と魚もしっかり見ることが出来ました。

↓

続き▽

| Museum::九州国立博物館 |2009年11月26日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

長崎には見所がたくさんありますが、長崎の歴史に興味がある人にオススメなのがここ。

長崎奉行所を再現しているんです。

全景が又素敵で、自分では撮れないのでパンフレットから引用。

石垣がお城のようで、中も結構広いです。

休日にはお白州で寸劇もされているとか。

諏訪神社のすぐそばです。

お散歩に良いですよ。

そして嬉しいことにあの「銀嶺」がこちらに移転復活してます。

以前のような趣のある建物ではなくなりましたが、「銀嶺」らしさは引き継がれているように感じました。

| Museum |2009年9月27日({XT_LOG_JDAY})| comments (2) |

九州国立博物館で開催中の特別展に行きました。

今回はイベントに参加しての夜間鑑賞です。

夜の博物館はこんな感じでした。普段と違う様子が珍しいですね。

電気がついていないあじっぱ。

↓

エスカレーター付近。真っ暗。

↓

そして阿修羅展。

思ったよりシンプルでした。

メインはかつての西金堂。

光明皇后の夢見た情景を一緒に追体験するような、そんな世界観が前面に出ていたように思います。そして、幾たびも危機にあった興福寺の歴史と再建される中金堂への想い。

といった感じでしょうか。

では、印象に残ったものについて感想です。

(画像は九州国立博物館から提供していただいたもので、会場は撮影禁止です。また、ぶろぐるぽに於いて使用を認められているものですのでご注意下さいね。)

その1 中金堂鎮壇具

その1 中金堂鎮壇具

明治7年発見のものは東京国立博物館にありますが、明治17年と平成発見のものは興福寺所蔵。(平成の発掘で見つかったときのニュース、覚えています。これだったんですねー。)

金・銀・水晶・琥珀・ガラス、中にはこんなものも?というのもあって(スプーンなど)、見ていて飽きませんでした。豪華でした。

そしてその豪華さと共に感じたのは、氏寺創建に賭ける不比等の意気込みと藤原氏の権勢。

もちろん仏教への深い思いもあったでしょうけれど、この鎮壇具をみると、それだけではないものを感じてしまいました。

平成の中金堂再建に当たって、これらを模したものが埋められたそうですが、現代の鎮壇具の1000年後はどうなっているのでしょうね。

その2 華原磬(かげんけい)

その2 華原磬(かげんけい)

まるで「*猶如盛日輪」「*有一婆羅門」を見事に具現化しているような演出!

とても綺麗でした。

赤い輪は、磬の音の広がりというか余韻をも表しているようで。

実際の音はというと、妙幢菩薩が夢に見た大金鼓に倣ったにしては、響きは今ひとつのような???(←音声ガイドで聞くことが出来ます。)

サヌカイトのような音を期待していたのですが、普通に金属の鉦でした。名前は磬でも銅製ですものね。(金鼓部分は鎌倉時代の補作だそうです。)

*こちらのサイトにあった「金光明最勝王經卷第二夢見懴悔品第四」より引用させていただきました。

その3 八部衆と十大弟子

その3 八部衆と十大弟子

この十大弟子は日本人の顔立ちをしています。

インドの方が、どこでどうフィルターがかかってこうなるのか。そこが不思議。

その4 運慶作 釈迦如来像頭部

その4 運慶作 釈迦如来像頭部

何か生々しくて、阿修羅像より印象に残りました。

治承4年の兵火より再興した、西金堂の本尊の頭部だそうです。

(平氏の南都焼き討ちの時ですね。)

周りにあるのは光背に配置されていた飛天とのこと。

まだこの頃は、これだけのものを再建する力があったんですね。

歴史の時間に、奈良仏師が東大寺や興福寺の再建に貢献したと習いましたが、つまりこういう事だったのかと納得です。

その5 4コマ漫画

その5 4コマ漫画

阿修羅像をめぐるストーリーをわかりやすく描いたイラストがありました。

面白かったのは、四角柱の四つの面に一コマずつ配置されていて、ぐるっと一回りして読むようになっていたこと。わざわざ柱の後ろに回りこまないと読めないようになってるんです。すっごく、読みにくかったー。(笑)

これって、阿修羅像を「正面→右→左→正面」と見ることに因んでいたのでしょうか。

面白い趣向でした。

ナイトミュージアム、とっても楽しかったです!!

阿修羅展、また行きますよ!

今回はイベントに参加しての夜間鑑賞です。

夜の博物館はこんな感じでした。普段と違う様子が珍しいですね。

電気がついていないあじっぱ。

↓

エスカレーター付近。真っ暗。

↓

そして阿修羅展。

思ったよりシンプルでした。

メインはかつての西金堂。

光明皇后の夢見た情景を一緒に追体験するような、そんな世界観が前面に出ていたように思います。そして、幾たびも危機にあった興福寺の歴史と再建される中金堂への想い。

といった感じでしょうか。

では、印象に残ったものについて感想です。

(画像は九州国立博物館から提供していただいたもので、会場は撮影禁止です。また、ぶろぐるぽに於いて使用を認められているものですのでご注意下さいね。)

明治7年発見のものは東京国立博物館にありますが、明治17年と平成発見のものは興福寺所蔵。(平成の発掘で見つかったときのニュース、覚えています。これだったんですねー。)

金・銀・水晶・琥珀・ガラス、中にはこんなものも?というのもあって(スプーンなど)、見ていて飽きませんでした。豪華でした。

そしてその豪華さと共に感じたのは、氏寺創建に賭ける不比等の意気込みと藤原氏の権勢。

もちろん仏教への深い思いもあったでしょうけれど、この鎮壇具をみると、それだけではないものを感じてしまいました。

平成の中金堂再建に当たって、これらを模したものが埋められたそうですが、現代の鎮壇具の1000年後はどうなっているのでしょうね。

まるで「*猶如盛日輪」「*有一婆羅門」を見事に具現化しているような演出!

とても綺麗でした。

赤い輪は、磬の音の広がりというか余韻をも表しているようで。

実際の音はというと、妙幢菩薩が夢に見た大金鼓に倣ったにしては、響きは今ひとつのような???(←音声ガイドで聞くことが出来ます。)

サヌカイトのような音を期待していたのですが、普通に金属の鉦でした。名前は磬でも銅製ですものね。(金鼓部分は鎌倉時代の補作だそうです。)

*こちらのサイトにあった「金光明最勝王經卷第二夢見懴悔品第四」より引用させていただきました。

この十大弟子は日本人の顔立ちをしています。

インドの方が、どこでどうフィルターがかかってこうなるのか。そこが不思議。

何か生々しくて、阿修羅像より印象に残りました。

治承4年の兵火より再興した、西金堂の本尊の頭部だそうです。

(平氏の南都焼き討ちの時ですね。)

周りにあるのは光背に配置されていた飛天とのこと。

まだこの頃は、これだけのものを再建する力があったんですね。

歴史の時間に、奈良仏師が東大寺や興福寺の再建に貢献したと習いましたが、つまりこういう事だったのかと納得です。

阿修羅像をめぐるストーリーをわかりやすく描いたイラストがありました。

面白かったのは、四角柱の四つの面に一コマずつ配置されていて、ぐるっと一回りして読むようになっていたこと。わざわざ柱の後ろに回りこまないと読めないようになってるんです。すっごく、読みにくかったー。(笑)

これって、阿修羅像を「正面→右→左→正面」と見ることに因んでいたのでしょうか。

面白い趣向でした。

ナイトミュージアム、とっても楽しかったです!!

阿修羅展、また行きますよ!

| Museum::九州国立博物館 |2009年7月22日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

土曜日のことになりますが、夕方、太宰府政庁跡から博物館まで歩きました。

九博で開催中の特別展がらみのイベントで、結構楽しかったです。

太宰府駅で都府楼行きのバスを待っている間に、早くも第一陣の皆さんがやってくるのに遭遇。

これから自分も参加するイベントが目の前を通っていくのって、なんだか妙な気分。

↓

集合場所の太宰府政庁跡はこんな感じでしたよ。

↓

太宰府政庁跡を出てしばらく車道の方を行き、戒壇院と観世音寺の間にある小径を抜けて山裾の方へ向かいました。

観世音寺には何度も来ているのに、裏?側に回ったことがなかったので、初めて玄昉のお墓を見ました。

玄昉も興福寺に縁の深い僧ですよね。

「大晦日のライトアップがきれいだ」など、いろいろミニ知識を披露しながら歩かれる賑やかな男性がいらして、見ると中村もときさんでした。「僕は前の方に行こうっと」と、さっさと歩いて行かれました。お元気でした。

ゴールは九博。

そして阿修羅展が待っていました。

参加者には抽選があったのですが、なんとなんと、阿修羅フィギュアが当たりました。やったー!!!

阿修羅展の感想はまた別に書きますね。

九博で開催中の特別展がらみのイベントで、結構楽しかったです。

太宰府駅で都府楼行きのバスを待っている間に、早くも第一陣の皆さんがやってくるのに遭遇。

これから自分も参加するイベントが目の前を通っていくのって、なんだか妙な気分。

↓

集合場所の太宰府政庁跡はこんな感じでしたよ。

↓

太宰府政庁跡を出てしばらく車道の方を行き、戒壇院と観世音寺の間にある小径を抜けて山裾の方へ向かいました。

観世音寺には何度も来ているのに、裏?側に回ったことがなかったので、初めて玄昉のお墓を見ました。

玄昉も興福寺に縁の深い僧ですよね。

「大晦日のライトアップがきれいだ」など、いろいろミニ知識を披露しながら歩かれる賑やかな男性がいらして、見ると中村もときさんでした。「僕は前の方に行こうっと」と、さっさと歩いて行かれました。お元気でした。

ゴールは九博。

そして阿修羅展が待っていました。

参加者には抽選があったのですが、なんとなんと、阿修羅フィギュアが当たりました。やったー!!!

阿修羅展の感想はまた別に書きますね。

| Museum::九州国立博物館 |2009年7月19日({XT_LOG_JDAY})| comments (0) |

TOP PAGE △